« Le Poinçonneur des Lilas » ou le travail – réducteur de tête

C’est en juin 1957 que Serge Gainsbourg a déposé à la Sacem Le poinçonneur des Lilas. A cette époque, il hésitait encore sur ce qu’il allait faire de sa vie professionnelle. Il venait d’abandonner la peinture pour accompagner, à la guitare ou au piano, la chanteuse Michèle Arnaud qui se produisait au Cabaret Milord l’Arsouille, près du Palais Royal. Il habitait alors dans une chambre de bonne, au 7° étage d’un immeuble du XVI° arrondissement [1].

Peut-être est-ce ses conditions de vie encore précaires ou ses interrogations sur ce qu’il allait faire de la sienne qui ont développé chez lui une forme d’attention à ceux qui exerçaient des petits boulots ? En tout cas, dans son premier album qui parut à l’automne 1958, « Du chant à la Une !… », deux des neuf chansons qu’il contient sont des portraits de travailleurs modestes : Le poinçonneur des Lilas et Charleston des déménageurs de piano. Une veine qu’il n’explorera plus ensuite.

C’est la première qui ici m’intéresse, car elle est bien plus riche, musicalement et textuellement, que la seconde. C’est celle-là qui a lancé sa carrière ; elle reste une de ses plus connues alors que le métier dont elle parle a depuis longtemps disparu. D’une certaine manière, bien qu’il ait toujours considéré la chanson dont il vivait comme un art mineur, elle a une forme de perfection dans l’entrelacement du sens, de la mélodie et de la sonorité des mots.

Dans un entretien télévisé, Serge Gainsbourg a raconté ainsi comment l’idée lui en était venu : « J’étais trop fauché pour prendre le taxi, alors je prenais le métro. Je le voyais tous les jours, le pauvre bougre, à la station de la Porte Dauphine. J’ai situé ça aux Lilas pour que ce soit plus digestible. Je lui ai posé quelques questions : « qu’est ce que vous souhaitez le plus ? » Il m’a dit « Monter à la surface ». Toute ma chanson était faite » [2] .

Et la voici…

Je vous propose de commencer par lire le texte, au rythme de son écoute dans une interprétation de Serge Gainsbourg avec piano seul que vous pourrez lancer en cliquant sur le lecteur ci-dessous. J’en tirerai ensuite quelques réflexions que vous pourrez enrichir de vos commentaires.

J’suis l’poinçonneur des Lilas

Le gars qu’on croise et qu’on n’regarde pas

Y a pas d’soleil sous la terre

Drôle de croisière

Pour tuer l’ennui, j’ai dans ma veste

Les extraits du Reader-Digest

Et dans c’bouquin, y a écrit

Que des gars s’la coulent douce à Miami

Pendant c’temps que je fais l’zouave

Au fond d’la cave

Paraît qu’y a pas d’sot métier

Moi j’fais des trous dans des billets

J’fais des trous, des petits trous, encore des petits trous

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Des trous d’seconde classe

Des trous d’première classe

J’fais des trous, des petits trous, encore des petits trous

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Des petits trous, des petits trous

Des petits trous, des petits trous

J’suis l’poinçonneur des Lilas

Pour Invalides, changez à Opéra

Je vis au cœur d’la planète

J’ai dans la tête

Un carnaval de confettis

J’en amène jusque dans mon lit

Et sous mon ciel de faïence

Je n’vois briller que les correspondances

Parfois je rêve, je divague

Je vois des vagues

Et dans la brume au bout du quai

J’vois un bateau qui vient m’chercher

Pour m’sortir de ce trou où je fais des trous

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Mais l’bateau se taille

Et j’vois qu’je déraille

Et je reste dans mon trou à faire des petits trous

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Des petits trous, des petits trous

Des petits trous, des petits trous

J’suis l’poinçonneur des Lilas

Arts-et-Métiers, direct par Levallois

J’en ai marre, j’en ai ma claque

De ce cloaque

Je voudrais jouer la fille de l’air

Laisser ma casquette au vestiaire

Un jour viendra, j’en suis sûr

Où j’pourrai m’évader dans la nature

J’partirai sur la grand route

Et coûte que coûte

Et si pour moi, il est plus temps

Je partirai les pieds devant

J’fais des trous, des petits trous, encore des petits trous

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Y a d’quoi devenir dingue

De quoi prendre un flingue

S’faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou

Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou

Et on m’mettra dans un grand trou

Et j’n’entendrai plus parler d’trou, plus jamais d’trou

De petits trous, de petits trous, de petits trous

Parole et musique : Serge Gainsbourg. Le Poinçonneur des Lilas © Melody Nelson

Des petits au grand trou : le terrible résumé d’une vie de travail

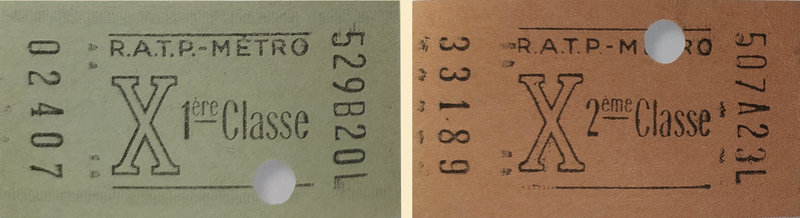

Ce qui fait l’attrait de cette chanson, c’est la ritournelle obsessionnelle des trous. Ils surgissent 51 fois, traduisant le nombre, la fréquence, la répétitivité des perforations de tickets. Un mot qui vibre de ses deux premières consonnes et apparait le plus souvent avec un seul adjectif, « p’tit », qui renforce le caractère riquiqui de l’acte. Des variantes surgissent néanmoins de temps à autre pour rompre la monotonie de la mélopée ou jouer avec la plasticité du mot : « des trous de première classe », « des trous de seconde classe » – le geste est le même, mais la couleur du ticket change – ; le souterrain (« m’sortir de ce trou »), le suicide (« s’faire un trou ») et le cimetière (« un grand trou »).

Mais en parallèle, Serge Gainsbourg fait parler le poinçonneur. Il en fait un lecteur de textes qui lui font mesurer le contraste des vies : depuis sa grotte métropolitaine, il sait qu’à Miami, au soleil, certains se la coulent douce. Il n’en fait pas pour autant un révolté, mais plutôt un rêveur. Il rêve de bateaux, de vagues, de voyage en avion, d’évasion… Mais ce travail qu’il traine jusque dans la nuit sous forme de confettis, ne lui laisse pas d’espoir. Il ne le conduit qu’au grand trou, celui dans lequel tout se termine. Cette idée, Gainsbourg d’ailleurs la reprendra dans « Le fossoyeur de Pacy-sur-Eure » [3], la parodie qu’il fera de cette chanson huit ans plus tard. Son poinçonneur est maintenant retraité dans un village de Normandie et est devenu fossoyeur pour arrondir ses fins de mois. Il creuse donc toujours des trous, la vocation de sa vie en quelque sorte, mais beaucoup plus grands ; et cet autre métier que sur le tard il occupe, il le lui fait préférer. C’est évidemment un rapport désespérant à la vie : elle ne vaudrait que ce que vaut le métier que l’on exerce ; on ne pourrait même pas échapper à ses gestes.

Il est toutefois d’autres dimensions du travail qui apparaissent dans les replis de la chanson. Le poinçonneur n’estampe des tickets que lorsque les voyageurs entrent dans la station. C’est dans les moments d’affluence qu’il est le gars qu’on ne regarde pas. Mais les flux sont irréguliers et lui ménage des temps d’échanges avec les usagers dont le parolier rend compte, mais uniquement sous forme de renseignements professionnels : pour Invalides, il faut changer à Opéra ; pour Arts-et-Métiers, c’est direct par Levallois [4]. Il y a aussi des temps creux, de simple présence – des trous dans le temps –, dans lesquels pointe l’ennui que son poinçonneur remplit de lecture.

Les vers sont irréguliers, construits sur le développement mélodique et ponctué par des rimes, le plus souvent réduite à une syllabe, à quelques exceptions près comme l’explosif « claque / cloaque » qui est une veine que Gainsbourg exploitera plus tard avec gourmandise, notamment dans les Variations de Marilou avec « le vice – lavasse – Levis » ou « menthol – mental – métal ».

Avec ce texte, Gainsbourg se place dans le sillage des Temps modernes de Charlie Chaplin. Dans les deux cas, la réduction du travail à des actes simples, répétitifs, qui réduisent l’homme au lieu de le grandir, est dénoncée. Pourquoi dit-on qu’il n’y a pas de sot métier alors que nombre d’entre eux sont dévalorisés par un travail d’ampleur microscopique, qui fait baisser la tête plutôt qu’il ne la relève ? Le jugement porté est ici sans appel : « Y a d’quoi devenir dingue De quoi prendre un flingue », ce qui conduit à la chute finale du petit au grand trou.

Cette chanson est un bel objet, bien construit. C’est ce qui avait conduit le quatuor vocal des Frères Jacques à l’intégrer dans leur répertoire : « On choisissait au feeling les chansons, mais il fallait (…) qu’on la sente la chanson. Fallait qu’il y ait un début, une fin, et qu’il y ait des verbes d’action, et qu’il se déroule quelque chose, des choses qui nous permettraient de mettre en scène, et qu’il y ait une fin qui soit particulièrement une chute intéressante ou drôle » [5] . Il est d’ailleurs surprenant, après une telle déclaration que leur interprétation – du moins celle que j’ai pu dénicher[6] – soit la seule à ma connaissance où ils chantent sans bouger, les bras ballant le long du corps, alors que l’originalité de leur prestation tenait aux mimes avec lesquels ils accompagnaient leurs chansons. Dommage, ils auraient tellement pu faire mieux !

Mais vous pouvez du moins voir Serge Gainsbourg chanter en 1959 Le poinçonneur en cliquant sur ce lien. Bien mal à l’aise sur scène ; c’était à l’aube de sa carrière… Puis Le fossoyeur de Pacy-sur-Eure.

*****

Épilogue : la machine remplace le poinçonneur

Dès l’ouverture du métropolitain en 1900, il fallait acheter des tickets pour avoir le droit de l’utiliser. Mais ce sont des contrôleurs qui alors étaient chargés de vérifier que les passagers en disposaient et en faisaient bon usage : ils circulaient dans les rames pour s’assurer que ceux-ci occupaient le wagon correspondant à leur classe de transport, la première ou la seconde, et deux de leurs collègues officiaient l’un à l’entrée du métro pour vérifier que le voyageur possédait un titre de transport, l’autre à la sortie pour le récupérer. Il fallait donc faire la queue deux fois. Ce système très corseté fut abandonné quelques années plus tard au profit de la création d’un corps de poinçonneurs qui assuraient les deux fonctions à l’entrée du métro : s’assurer que l’usager possédait bien un ticket et le composter pour annuler sa validité.

A la fin des années 50, le poinçonneur était donc un personnage familier des Parisiens. Ils le rencontraient chaque fois qu’ils prenaient le métro. C’était le cas de Serge Gainsbourg puisque, dira-t-il, « l’expérience du métropolitain (lui était) acquise depuis l’âge de 11 ans »[7]. J’ai moi-même souvenir en 1972 et 1973 des longues queues de voyageurs Gare de l’Est, le matin, qui attendaient de voir leur ticket poinçonné pour avoir le droit de s’engouffrer, comme moi, dans la partie souterraine de leur voyage…

Mais une innovation technique allait bientôt remplacer cette fonction et améliorer la fluidité de circulation des usagers. En effet, à partir de l’ouverture en 1969 de la première ligne de RER entre Nation et Boissy-Saint-Léger, des tourniquets tripodes[8] furent progressivement installés qui leur permettaient de s’ouvrir eux-mêmes le passage. Il leur suffisait de glisser leur ticket à bande magnétique dans la machine, qui la leur rendait après avoir inscrit dessus les informations relatives à leur entrée. En 1973, toutes les stations étaient ainsi équipées et les derniers poinçonneurs furent reclasser en agents de station, comme le furent leurs prédécesseurs.

Depuis le début du XX° siècle, la quête de productivité du travail conduit, chaque fois que possible, à le décomposer et le réduire en des gestes simples. C’est sur cette base que le taylorisme a fait recette. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui où elle a été appliquée par exemple aux télé-opérations dans les Centres d’appel. Elle a une conséquence humaine immédiate : elle crée du travail-Jivaro, plus petit que l’homme qui l’exécute, ce dont Serge Gainsbourg rend fort bien compte dans sa chanson. Mais elle en a une autre, qui apparait quelques années ou dizaines d’années plus tard. En effet, l’acte ou la fonction que ce travail simple remplit peut plus facilement être pris en charge par une innovation technique que des opérations complexes. Cela a pris, dans le cas du poinçonnage des tickets de métro, environ 70 ans. La machine alors, dans le cas d’espèce avec la participation de l’usager qui a trouvé son intérêt dans la fluidification de son parcours, se substitue à un travail qui peut rendre dingue et met à pied ceux qui l’assuraient ou les reclassent.

[1] Source : Bertrand Dicale, Tout Gainsbourg, Jungle Doc, 2016

[2] Au-delà de l’écran, 29 septembre 1969, Première chaine

[3] Parodie créée pour l’émission télévisée « Premier avril », diffusée le 1° avril 1966.

[4] Les habitués du métro parisien peuvent être surpris car on ne peut pas se rendre directement de la Porte des Lilas à Arts-et-métiers ; il faut en effet changer à Gambetta et prendre la ligne 3 en direction de Pont de Levallois. Mais c’était possible dans les années cinquante car à l’époque le tronçon Gambetta – Bagnolet n’était pas encore construit et la ligne 3 se terminait Porte des Lilas. La partie Gambetta – Porte des Lilas a été dissociée en 1971 pour former la micro ligne 3b qui ne dessert que quatre stations. De même aujourd’hui, pour aller à Invalides depuis la Porte des Lilas, on prendrait la 11 et changerait à République.

[5] Propos de Paul Tourenne, un des Frères Jacques, rapporté dans Serge Gainsbourg, L’intégrale etc., édition établie par YF Bouvier et S Vincendet, Bartillat, Paris, 2005, page 78

[6] Récital Les Frères Jacques, DVD, Distribution Arcadès, 2014

[7] Déclaration de Serge Gainsbourg à Yves Salgues, citée dans Gainsbourg ou la provocation permanente d’Yves Salgues, Jean-Claude Lattès, 1989, p 244

[8] Source : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/avec-le-rer-la-banlieue-obtient-enfin-son-metro-entre-1969-et-1977