L’Estonie, le pays du numérique entoilé

Que faire quand on est redevenu indépendant, doté d’une économie sortie rouillée et grinçante du soviétisme et adossé à un voisin encombrant ? C’est la question qui s’est posée au gouvernement qui a pris les rênes de l’Estonie à partir de 1991. Il y a répondu de manière astucieuse : en se trouvant des alliés à l’Ouest sur le plan politique et militaire, et en se lançant dans une course économique qui commence, plutôt que d’essayer de rattraper des trains lancés à grande vitesse. Ça les a conduit à investir résolument le champ presqu’encore vierge de l’écosystème numérique qui se construisait autour d’internet. Mais avant d’en conter l’histoire, plantons le décor.

Les Estoniens, une nation avant d’être un État

C’est à l’occasion d’un voyage d’étude économique et social organisé en mai 2025 par une Association rassemblant des entrepreneurs, des syndicalistes et des représentants de l’Etat autour de la promotion du dialogue social [1] que j’ai découvert ce pays attachant.

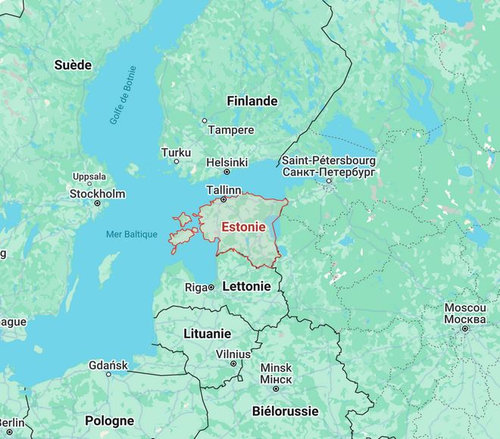

L’Estonie rassemble 1,3 millions d’habitants sur 45 000 km2. Elle est sortie de la préhistoire – c'est-à-dire d’une histoire sans trace écrite – au XIII° siècle et a été dominée jusqu’au XX° par les peuples environnants en fonction de leur puissance du moment : allemands, danois, suédois, polono-lituaniens, russes. « Pendant 800 ans, nous avons été un peuple de paysans asservis » me dira un guide Estonien anglophone rencontré un soir par hasard.

Ces paysans, installés sur cette terre vers 2000 avant l’ère commune, ont conservé leur langue, l’Estonien, une langue de la famille finno-ougrienne [2], malgré les jougs successifs qu’ils ont dus porter. Ce n’est toutefois qu’au XIX° siècle, celui de l’éveil des nationalismes en Europe, qu’est né un mouvement d’affirmation culturelle autochtone et le désir de libération de la domination qu’exerçait sur lui l’Empire russe des Romanov depuis le début du XVIII° siècle [3].

L’Estonie célèbre deux fois chaque année son indépendance : le 24 février pour la première en 1918 qui dura jusqu’à l’invasion soviétique de 1940 et le 20 août, pour sa restauration en 1991. Cette deuxième libération est toutefois récente et les 50 ans d’appartenance à l’Union soviétique ont laissé des traces démographiques. Environ 70 % de la population est estonienne et 20 % d’origine russe ; 70 % des habitants comprennent les deux langues, l’une en tant que langue maternelle, la seconde comme langue étrangère [4].

Mais c’était loin d’être le seul héritage de l’époque soviétique. L’Estonie a eu hâte de s’en débarrasser au plus vite. Elle adopta immédiatement une politique libérale radicale qui la conduisit par exemple à dénationaliser toute l’industrie et à supprimer les kolkhozes pour revenir à l’état de propriétés qui prévalaient avant 1940. Dès 1997, elle réalisait la majorité de ses échanges avec l’Union Européenne, dans laquelle elle entra en 2004, en même temps qu’elle intégra l’Otan. En 2010, elle rejoignit l’OCDE achevant ainsi son basculement géopolitique et économique vers l’Ouest.

Vers un écosystème numérique universel

Il est toutefois un héritage de l’époque soviétique qui lui a été très utile. L’URSS aménageait son territoire et ménageait les susceptibilités nationales en confiant à ses différentes républiques des spécialités, par exemple des complexes industriels produisant pour le compte de l’Union ou des Centres d’expertise. Dans le cadre de cette division du travail géographique, l’Estonie a été choisie comme centre de compétences en matière de nouvelles technologies et un Institut Cybernétique a été implanté dans les années 1950 au sein de l’Université de technologie de Tallinn, sa capitale. C’est en Estonie qu’ont été ainsi fabriqués les premiers ordinateurs soviétiques. Au moment de l’indépendance, elle disposait donc d’une expertise de pointe dans ce domaine.

Un gouvernement très libéral s’est mis en place pour gérer la transition. L’État disposait alors de peu de moyens et souhaitait organiser une administration qui rompe avec la lourdeur et l’opacité de la bureaucratie soviétique. Le pays ayant une faible densité de population – il est grand comme la Suisse avec 7 fois moins de population –, il lui était en outre difficile d’assurer des services publics de proximité dans les zones rurales.

Les dirigeants de l’époque étaient jeunes, favorables aux innovations numériques. En 1996, ils lancèrent ce qu’ils appelèrent « le saut du tigre », un programme dédié aux écoles afin d’y encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communication [5], en formant les maîtres et dotant les établissements des équipements nécessaires.

Dans cette atmosphère, l’idée de mettre en place une plateforme universelle de service public s’est vite imposée [6]. Elle a été conçue à partir de 1999 autour de trois principes fondateurs :

- « X-road », une infrastructure unique de registres et d’échanges de données, permettant le partage des informations et l’interopérabilité globale ;

- Une carte d’identité électronique « e-ID » servant de pièce d’identité dans le pays et permettant de se connecter à l’ensemble des services de la plateforme

- Une couche de services accessibles à travers différents portails, dont le plus grand est « eesti.ee », celui de l’État

Tous les citoyens ont pu ainsi accéder à un nombre croissant de services dématérialisés, sans avoir à donner deux fois des informations déjà fournies car elles sont présentes et interconnectées sur la plateforme. En décembre 2024, avec la numérisation des démarches de divorce, la totalité des services publics nous a-t-on dit, sont désormais accessibles, simplement et rapidement, de manière dématérialisée.

Les entreprises privées, notamment les banques, peuvent également proposer leurs services via la plateforme publique. C’est aussi une des raisons du succès de ce dispositif : pouvoir accéder en un seul endroit, avec un identifiant unique, à un grand nombre de services publics mais aussi privés.

Preuve de cette utilité, bien que la carte d’identité numérique ne soit obligatoire qu’à partir de 14 ans, beaucoup de parents nous a-t-on dit en font faire beaucoup plus tôt pour leurs enfants car cela facilite toutes les démarches les concernant comme par exemple l’inscription en crèche.

Des faiblesses nichées dans la force

La cohérence, la simplicité, l’efficacité, la rapidité de ce dispositif étatique dématérialisé ne fait pas de doute. Mais il n’est toutefois pas sans risque. Deux notamment viennent immédiatement à l’esprit : le risque liberticide et la fragilité technique.

L’Estonie n’est pas le seul pays dans le monde à mettre en œuvre sur tout son territoire une logique de dématérialisation avec un identifiant unique d’accès servant de carte d’identité. C’est le cas aussi de la Chine par exemple. Or le contexte politique n’est pas du tout le même.

Nos interlocuteurs Estoniens se sont toujours voulus rassurant sur ce sujet en faisant valoir la transparence de leur système et les sécurités dont il est doté. C’est ainsi que chaque citoyen lorsqu’il se connecte à son compte peut savoir quelles personnes ou institutions ont accédées à quelles informations sur la plateforme et vérifier qu’elles disposaient bien de leur accord. En outre, seulement les informations nécessaires à la réalisation d’une démarche sont transmises. Seule la personne concernée a accès sur son compte à toutes les données.

Réalisé dans un cadre démocratique, on peut donner acte aux concepteurs du dispositif qu’ils n’avaient en vue que les objectifs de service pour lesquels ils l’ont conçu. Mais ce cadre peut évoluer rapidement comme nous le montre l’actualité politique européenne et étatsunienne. Le dispositif, lui, subsistera avec les possibilités qu’il offre à un gouvernement autoritaire ou totalitaire d’usages malveillants de contrôle des citoyens et d’immixtion dans leur vie privée. Le panoptique que Jeremy Bentham avait imaginé pour les prisons et dont Michel Foucault avait étendu le principe en le définissant comme « un type de pouvoir de l’esprit sur l’esprit » [7] est en place. Il peut aussi devenir un pouvoir sur les corps. Si c’était le cas, il ne resterait plus au citoyen qu’à faire ce que mon guide Estonien d’un soir avait fait pendant la période de déliquescence de l’Union soviétique, s’enfuir et vivre dans la forêt estonienne profonde pour échapper à la conscription militaire.

L’autre faiblesse dans la cuirasse, c’est évidemment la fragilité humaine et technique.

Lors de la présentation de la plateforme par « Enter e-Estonia », l’agence gouvernementale chargée de la promotion du modèle digital estonien, la conférencière nous a indiqué qu’en 2024, son pays avait enregistré 6.500 plaintes. 4.200 d’entre elles se sont révélées être de l’hameçonnage (phishing), cette technique prenant des chemins très variés afin d’obtenir d’un individu qu’il fournisse volontairement ses données personnelles afin d’en faire ensuite un usage frauduleux. C’est donc l’ignorance ou la naïveté humaine qui en est la cause et qu’il faut déciller, ce qui fait partie des programmes de formation mis en place en Estonie.

Cyberattaque versus cyberdéfense

Mais, il existe des attaques beaucoup plus massives qui visent à affaiblir, depuis l’étranger, une organisation, un service, une élection, un État… L’Estonie en a connu une, très importante, en 2007. L’évènement fait fond sur le problème, toujours très actuel dans le pays, de l’intégration des russophones Estoniens et celui, exacerbé aujourd’hui par la guerre en Ukraine, des relations avec la Russie.

Voici comment Jean-Pierre Minaudier dans son histoire de l'Estonie le raconte :

« Vers le milieu des années 2000, des anciens combattants russophones et des nationalistes estoniens ont pris l’habitude de s’affronter tous les 9 mai (la date où la Russie fête la victoire sur les nazis) autour d’un “soldat de bronze‿ érigé en 1947 dans le centre-ville de Tallinn en l’honneur de l’Armée rouge.

En avril 2007, le nouveau gouvernement ayant (…) entrepris de déplacer le monument, la tension a dégénéré en émeutes et en bagarres entre bandes de jeunes russophones et policiers.

(…) Il y a eu un mort en marge des affrontements. Les drapeaux soviétiques brandis par les manifestants, la haine de l’Estonie qui s’est exprimée dans une fraction, même minoritaire, de la jeunesse russophone, qui a peu ou pas connu l’U.R.S.S. et sa propagande, ont surpris et catastrophé nombre d’Estoniens de souche.

Le lendemain de (ces émeutes), très probablement manipulées par l’ambassade de Russie à Tallinn, de jeunes excités membres des Jeunesses présidentielles (Nashi) ont attaqué l’ambassade d’Estonie à Moscou, molestant l’ambassadrice, tandis qu’un boycott des produits estoniens était encouragé par les autorités et que des cyber-attaques en provenance de Russie se multipliaient contre les sites estoniens » [8].

Et voici comment l’IHEDN poursuit :

« À compter du 27 avril, des dizaines de sites estoniens « tombent », la plupart victimes d’attaques par déni de service distribuées (DDoS en anglais) : les portails des ministères, du Parlement, des banques, des journaux et chaînes de télévision… L’Internet estonien est à terre, mais la petite taille du pays et la familiarité entre les dirigeants des entités attaquées permettent une réponse rapide et coordonnée.

Jamais la Russie n’a reconnu son implication dans cette affaire, et personne n’a pu la certifier. Seul un Estonien russophone a été condamné. Mais cette série de cyberattaques a été abondamment étudiée par des spécialistes du monde entier, chez qui le consensus règne aujourd’hui : elle aurait été « tolérée par le Kremlin, si ce n’est activement coordonnée par ses dirigeants », résume le magazine américain Wired, référence dans le domaine du numérique ».

Lors de la conférence introductive au pays que nous avait faite deux conseillers de l’Ambassade de France à Tallinn, ceux-ci avaient indiqué que ce qui était intéressant à étudier, ce n’est pas tant les problèmes que rencontrent l’Estonie, que la manière dont ils y répondent.

Suite à cette attaque, le pays a montré sa capacité à la surmonter, puis à développer des dispositifs de nature à mieux s’en protéger à l’avenir. Les services, bien que reliées à X-road, ne peuvent être simultanément affectés ; les serveurs gouvernementaux se trouvent en Estonie, mais avec des sauvegardes en dehors, au Luxembourg semble-t-il…

En matière de cybersécurité, elle bénéficie d’une reconnaissance Européenne et Étasunienne. Ainsi en 2008, un Centre de l’Otan d’excellence en cyberdéfense a été créé à Tallinn. Il rassemble aujourd’hui 39 États, dont l’Ukraine, accueillie en 2022.

En 2012 a été également installé dans la capitale, « eu-LISA », une Agence de l’Union européenne dont le rôle est de soutenir la mise en œuvre, par la gestion de systèmes d’information à grande échelle, des politiques de l’Union dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; autre forme de reconnaissance de l’expertise digitale estonienne.

Un environnement porteur d’innovation digitale

Dans un tel environnement scientifique, technique, économique et politique, il n’est pas surprenant que fleurissent en Estonie de nombreuses jeunes pousses numériques. Certaines sont devenues des licornes [9].

Skype, le système de visioconférence et de messagerie instantanée, est la plus connue d’entre elles. Elle a été créée en 2003 au Luxembourg par un Suédois et un Danois, mais conçue et développée par des programmeurs Estoniens. Elle a été revendue en 2005 à eBay pour un montant de 2,6 milliards d’euros, avant d’être racheté en 2011 par Microsoft pour 8,5 milliards d’euros [10]. Du fait de redondance avec d’autres de ses plateformes, la multinationale américaine vient de la fermer en mai dernier et de rapatrier ses comptes sur Teams.

Cette réussite a été une fierté pour l’Estonie, comme Nokia l’a été pour la Finlande. Si elle a aujourd’hui disparue, elle a ouvert un chemin que d’autres ont emprunté. Ainsi le premier employé de Skype, Taavet Hinrikus s’est ensuite formé dans une école de gestion à Fontainebleau puis s’est installé à Londres. En 2011, avec Kristo Käärmann, il cofonde TransferWise, une société de transfert d’argent. C’est elle que nous avons visité.

La petite histoire de cette création nous a été racontée ainsi :

« Wise est né dans l’esprit de nos fondateurs, Taavet et Kristo, lorsqu’ils ont réalisé combien coûtait le transfert d'argent entre le Royaume-Uni et l'Estonie.

Taavet était basé à Londres mais était payé en euros ; Kristo travaillait à Londres mais payait un prêt immobilier en Estonie en euros.

Chacun avait besoin de ce que l'autre avait, alors ils ont trouvé un moyen équitable d'échanger de l'argent entre eux, en utilisant le taux moyen du marché, sans le taux de marge et les frais facturés par la banque.

Ils ont économisé des milliers de livres et ont réalisé que des millions de personnes dans le monde pouvaient faire de même »

Le transfert d’argent entre comptes et monnaie de pays différents en passant par une banque, est effectivement très coûteux. J’en ai fait l’expérience chaque fois que je suis allé en Chine. A cause de l’importance de ces frais, en février dernier, j’ai décidé de passer par Wise. J’avais quelques craintes de tout faire par internet, ne sachant pas comment me faire entendre si la démarche n’aboutissait pas. Mais j’ai reçu immédiatement une validation de l’opération et une information sur le délai dans lequel elle se conclurait suivi de messages m’informant régulièrement des étapes franchies qui m’ont rassuré. La banque chinoise a reçu mon virement deux jours après que je l’ai ordonné et il m’a coûté 2,5 fois moins cher que le transfert précédent. Aussi étais-je motivé par la visite de Wise, pour savoir ce qu’il y avait derrière les écrans.

Mais entre la bonne idée et sa concrétisation, puis son développement, la marche était haute. Ils ont dû concevoir le dispositif financier leur permettant de se passer des intermédiaires du processus et la plateforme technique sécurisée d’accès pour leurs clients, recruter du personnel, trouver des partenaires dans le monde, lever des fonds, réaliser à la satisfaction de leurs commanditaires les opérations de transfert, développer leur notoriété… Les étapes ont été franchies à la fois progressivement et très vite. Ils sont en effet passés de 5 employés dans des locaux à Londres en 2012 à plus de 6 000 dans le monde en 2025, dont 2 000 à Tallinn.

Wise est positionné sur un marché énorme qu’ils évaluent à 27 mille milliards de £ivres sterlings. Sur le marché des transferts transfrontaliers réalisés par les personnes physiques, ils auraient une part de marché autour de 5% et de moins de 1% pour celui des petites (12 000 milliards £ de transfert) et des grandes entreprises (13 000 milliards £ de transfert). Ils voient donc leur avenir avec optimisme.

Et le travail dans tout ça ?

Celui que nous avons entrevu, c’est évidemment celui que nous avons mobilisé pendant notre séjour, celui des conférenciers, des interprètes, des guides, des chauffeurs, des personnels de l’hôtel ou des restaurants…, mais pas celui réalisé dans les entreprises que nous avons visitées.

En revanche, on nous y a parlé de gestion des ressources humaines.

Chez Wise, nous avons appris qu’il n’y avait pas de syndicat, mais compris que l’entreprise développait une politique d’attractivité pour faire venir et retenir les compétences pointues, parfois rares, dont ils ont besoin. Notre conférencière a d’ailleurs conclu sa présentation introductive en diffusant un film dans lequel on entend une mère de deux enfants, salariée depuis 6 ans, dire « combien (elle) aime travailler pour cette entreprise » (…) « (Elle) a besoin de bonnes personnes autour d’(elle) » et c’est ce qu’elle a trouvé à Wise, des gens « parmi les plus intelligents (smart) qu’il lui ait été donné de rencontrer » !!!

Leur population salariée est jeune. La plupart nous a-t-on dit se situe dans la fourchette 25/35 ans. Elle est cosmopolite avec plus de 100 nationalités représentées et des échanges professionnels, y compris à Tallinn, qui se font en anglais.

Sur le plan de la politique salariale, le département des Ressources humaines connait le marché et positionne les rémunérations dans sa moyenne. Ils encouragent sur cette question leurs employés à dialoguer avec leurs chefs.

L’entreprise porte une grande attention aux locaux afin d’offrir des lieux de travail agréable – c’est d’ailleurs le cas de ceux où nous avons été accueillis à Tallinn. Elle utilise des questionnaires pour recueillir l’avis de leurs employés et organise chaque année des évènements festifs qui les réunissent.

Afin de les conserver dans la durée, elle offre un bonus de congé payé de 6 semaines, « fort apprécié », dès qu’ils franchissent les quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise, bonus qui est renouvelé ensuite tous les quatre ans.

Enfin, notre conférencière a témoigné, sur la base de son expérience, qu’avec l’intelligence artificielle générative, le travail changeait. Dans le département juridique dans lequel elle travaille – mais c’est aussi le cas dans le département Ressources humaines –, elle est beaucoup utilisée. Elle portait une appréciation positive de son usage : « On économise du temps, mais ça ne remplace pas les gens. Elle nous aide à travailler mieux, à être plus créatif ».

Un dialogue social, du bout des lèvres ?

Nous n’avons pas pu avoir comme nous le souhaitions, des échanges avec des représentants syndicaux qui auraient pu nous donner d’autres éclairages sur les questions sociales que ceux des officiels ou représentants d’entreprise que nous avons rencontrés.

Ce n’est probablement pas un hasard.

A Wise, il n’y avait pas de syndicat. Nous avons aussi été accueillis à la société Tallinna Sadam par son Président et la Directrice des ressources humaines. Dans cette entreprise qui gère quatre ports du pays, il y en avait deux, un qui fédère les marins et l’autre les employés des ports ; ils syndiqueraient autour de 10 % des salariés. L’entreprise négocie avec eux des accords sur différents sujets, salaires, primes, conditions de travail…, mais au travers des échanges, leurs relations ont semblé plutôt délicates, conduisant le président par exemple à déclarer que « nous (l’employeur) sommes des concurrents des syndicats car on s’occupe bien des salariés ».

Nous avons également été accueillis par la plus importante Confédération estonienne des employeurs qui fédère 2000 entreprises employant au total 250 000 personnes. Notre interlocutrice, responsable des relations internationales, nous a indiqué qu’il y avait peu de dialogue social dans les entreprises, sauf les plus grandes « où il y en a de moins en moins ». Seulement 5% de la population salariée serait syndiquée, soit le plus faible taux de l’Union européenne.

Il y a en revanche un dialogue national tripartite entre l’État, les représentants des employeurs et ceux des salariés autour des textes qui passent au Parlement sur les questions économiques et sociales. Celui qui était en train d’être discuté portait sur la flexibilité du travail. Du fait du faible taux de syndicalisation, notre interlocutrice nous a indiqué qu’« on ne peut pas parler de représentation des salariés. L’Union patronale des hôtels-restaurants demande de la flexibilité et les syndicats refusent, mais on ne sait pas qui ils représentent ».

Lors du voyage d’étude précédent au Danemark en 2022, c’est un tout autre discours que nous avions entendu aussi bien du côté patronal que syndical. Le taux de syndicalisation y est en baisse mais encore très élevé, autour de 65 %. Nos interlocuteurs avaient affiché une volonté commune de régler les questions économiques et sociales, en dehors de toute tutelle de l’État.

Mais bien que tous les deux au nord de l’Europe et baignés par la même mer, les traditions sociales et ouvrières de ces deux pays ne sont pas du tout les mêmes. Le syndicalisme n’avait pas le même sens ni le même rôle à l’Ouest et à l’Est, et le rejet estonien du soviétisme, très perceptible même dans un voyage court, peuvent largement expliquer cette différence d’approche de la résolution des questions sociales.

[1] Il s’agit de l’AAA (cliquer ici pour accéder à sa présentation), dont je suis membre depuis ma participation à la session nationale organisée en 2004 par l’Institut National du Travail (Sur cette session, voir Travail, emploi et performance en Inde).

[2] A cette famille linguistique appartiennent notamment le finnois, le hongrois et l’estonien. Son origine se situerait entre la Volga et l’Oural où des langues de cette famille y sont encore parlées de nos jours.

[3] Toutes les références historiques sont tirées de Jean-Pierre Minaudier, Histoire de l'Estonie et de la nation estonienne, L’Harmattan, 2007

[4] Source : Site « L’aménagement linguistique dans le monde » de l’Université Laval à Québec

[5] Dans le classement PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) pilotée par l’OCDE, les premières places sont trustées par les pays asiatiques (Chine, Singapour, Taïwan…), mais l’Estonie les suit de près, premier pays européen à apparaitre dans ce classement, avec l’Irlande et la Finlande, signe de la qualité de ses enseignements et de ses élèves.

[6] Plusieurs sources ont été utilisées pour rédiger ce chapitre : les conférences du voyage d’étude, notamment celle donnée au « Enter e-Estonia » ; l’ouvrage de Violaine Champetier de Ribes et Jean Spiri intitulé Demain, tous Estoniens ? L'Estonie, une réponse aux GAFA (Edition Cent mille milliard, 2018) et enfin L’Estonie, un géant numérique, compte-rendu d’une session nationale de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale)

[7] Michel Foucault, Dits et Écrits, tome 1 : 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, p. 1462

[8] Histoire de l'Estonie et de la nation estonienne, opus déjà cité

[9] Une licorne est une jeune société de moins de 10 ans, non cotée en bourse, qui affiche une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

[10] En 2017, il y avait plus de 300 millions d’utilisateurs de Skype dans le monde et un tiers de tous les appels téléphoniques internationaux passaient par cette plateforme (source : Demain, tous Estoniens ?)